ラモーンズについて話す事が無くなってしまった・・・

(お前またそれかよ まだ始まったばかりなのにはえーよ!)

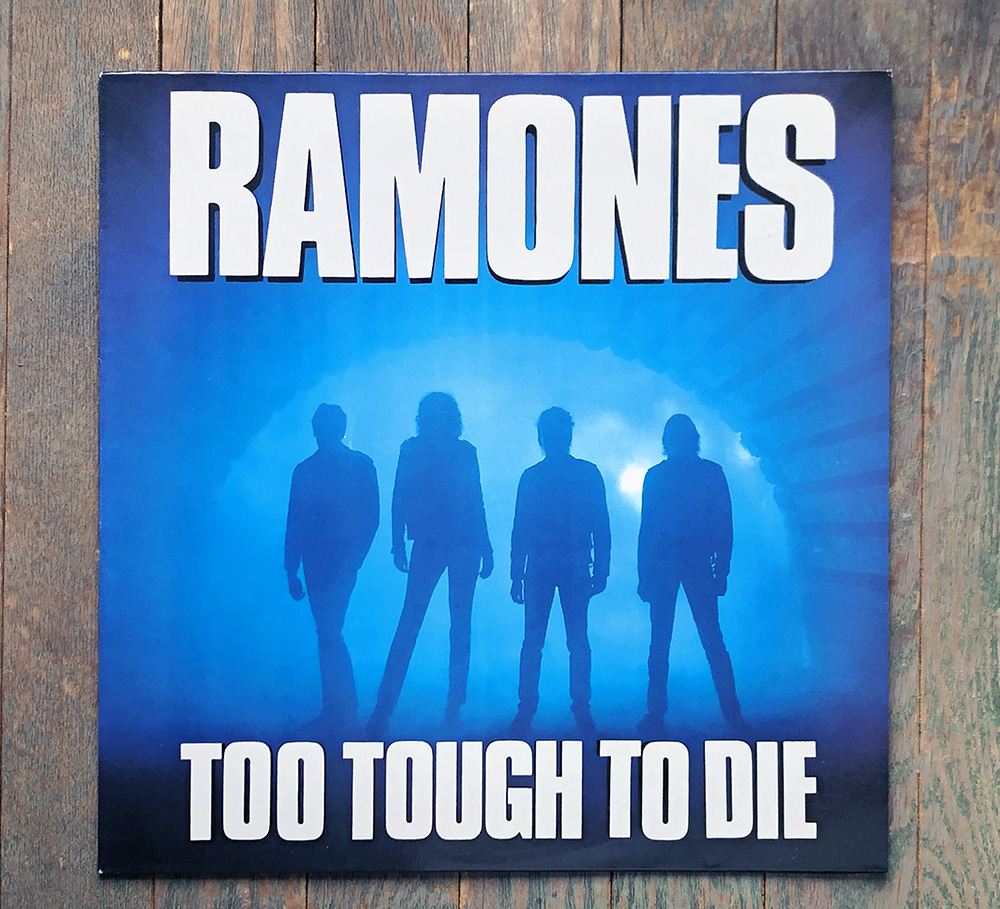

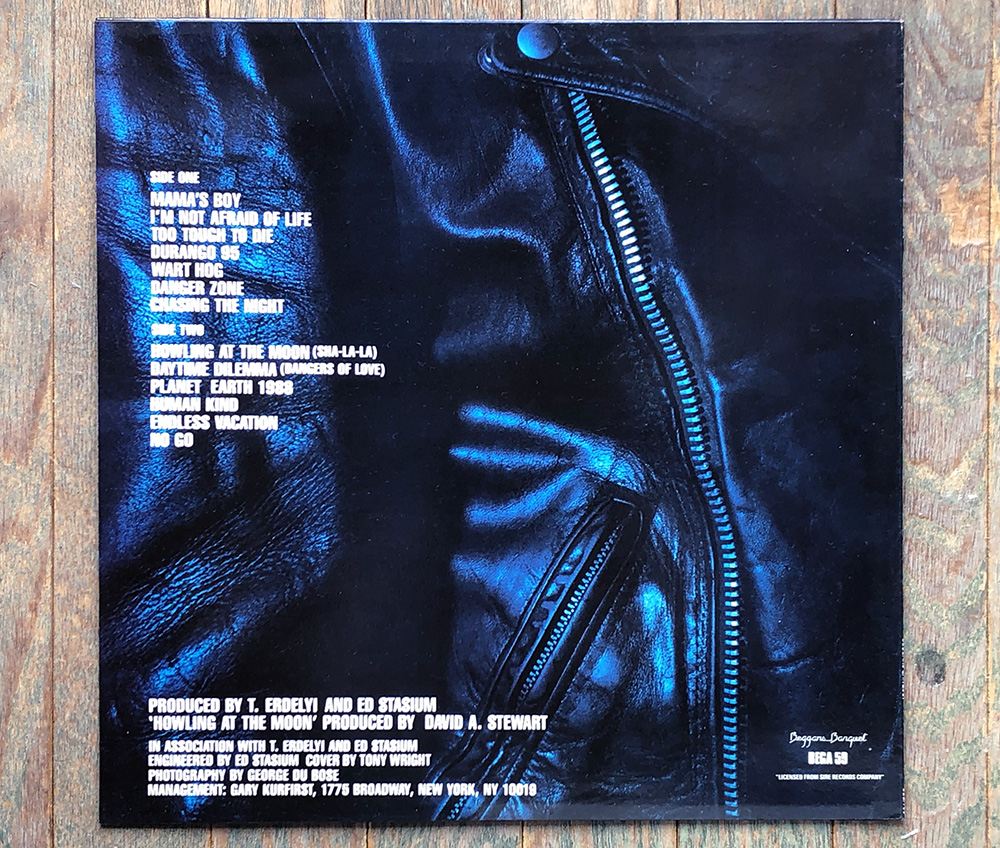

. Ramones – Too Tough To Die(’84 Sire 8th)

運営はいい加減新規プロデューサー選び→採用→後悔のゲームに懲りたらしく

『Road to Ruin』や『It’s Alive』期のEd StasiumとT. Erdelyiのコンビに再び戻してきた

T. Erdelyは勿論最初のドラマー/プロデューサーのTommy Ramoneの実名に近い名?だ

なので指向はその辺りのラモーンズ基本路線に戻りつつも’80sのトレンドにも対応し・・・

て

正直大局的に聴けばほぼほぼどのアルバムも金太郎飴でしこーしブレが有るってレベルなんで

無理矢理個別に差別化して云ってるに過ぎないんだよね

あと

B-1の”Howling At The Moon (Sha-La-La)”1曲だけユーリズミクスのデイヴ・スチュアートが

プロデュースを担当し鍵盤をザ・ハート・ブレイカーズのベンモンド・テンチが担当してます

あ

The Heartbreakersと云ってもトム・ペティー・アンドの方ですからね

(ややこしい)

また

A-7″Chasing The Night”は初期イーノやトーキン・ヘッヅでベースを担当したバスタ・ジョーンズが作曲し

モダン・ラヴァーズ→トーキン・ヘッヅのジェリーハリスンが鍵盤と

ここにも本稿のテーマであるトコロのイーノ(←ここ大事)の影響が窺える

んでででででででで

このアルバムが以前のアルバムとの決定的な違いは・・・

ドラムスからマーキー・ラモーンが降りてリッチー・ラモーンに代わった事

リッチーのプレイはマーキーに比べタイトでオカズやグルーヴ感にヴァリエーションがある事と

特にビートの後ノリが強調されている事でかなりノリ感に違いが出ている

ハードコア的な速い曲でディー・ディーが唄っていたり短いインスト曲があったり

デイヴ・スチュアートのプロデュースによるテクノポップ的なアレンジが施されていたりするが

それをことさらにバンドの変化と捉えるよりも

時代の流れをその都度取り入れて行き飽きの来ないように工夫したレベルの事って考えて良いだろう

なので

ラモーンズ作の中では地味な存在ながらいかにもラモーンズな盤と云えま唱歌(まとめ)

シルエットを強調したジャケはもう集合アー写も撮れなくなった程メンバー間に亀裂があり

苦肉の策で(裏ジャケも併せて手抜きで)イラストにしたのかな?と思いきや・・・

実はカメラ機材(フラッシュ)が偶然トラブってこうなったのを絶賛採用したらしいが

ラモーンズのメンバー横並びイメージのジャケはどれもよく似てしまうので・・・これは正解

ただし

新加入のリッチーがどういうヤツなのかが解らないとおい弊害が・・・

(あくまで個人的見解です)